-

善財の薬草

文珠菩薩の指導で、善財童子は求法の行脚に出た。そんなある日、善財は草花だらけの… Continue reading

-

只、これ是れ

先の師匠である雲巌和尚様の供養があった。その席で正面に祀ってある師匠の肖像画を… Continue reading

-

霊雲と桃花

霊雲和尚は諸国行脚に出た。山の麓でひと休みをした。時は春。遥かに人里を見渡すと… Continue reading

-

密師伯と兎

密師伯みつしはく和尚と洞山とうざん和尚の二人が行脚あんぎゃにでた。歩いていると… Continue reading

-

遺すもの不滅の徳

人の死に「一人称の死」、「二人称の死」、「三人称の死」、という言い方があります… Continue reading

-

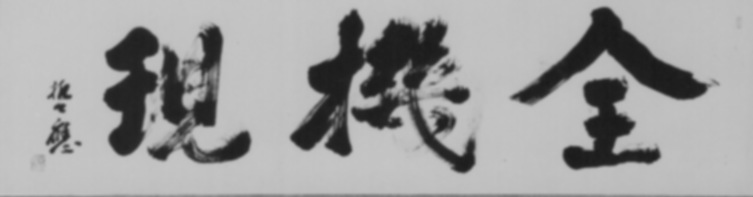

只管打坐

只管打坐しかんたざ 曹洞宗の開祖である道元禅師は永平寺(福井県)をお開きになら… Continue reading

-

ムツゴロウの顔

ムツゴロウの顔 色空しきくう未だ分たず、境智きょうち何ぞ立たん、 従来共に住ん… Continue reading

-

主人公

主人公 瑞巌和尚は、毎日毎日、自分自身を「主人公」と呼んで自ら「はい」と返事を… Continue reading

-

玄沙百雑碎

玄沙百雑碎①げんしゃひゃくざっさい 十二月八日は、釈迦牟尼仏がお悟りを開いた日… Continue reading

-

回向返照

回向返照えこうへんしょう 思い起こすと、2001年にアメリカで大変な事件がおこ… Continue reading