人の死に「一人称の死」、「二人称の死」、「三人称の死」、という言い方があります。

一人称の死とは、自分自身の死のことです。「死んでみて、この世を見てみたら、どうでも良かった事ばかり」という川柳じみた箴言がありますが、自分が死んでしまったら自分を自分で確認出来るわけがないのですから、一人称の死はないということになります。

二人称の死とは、親とか子どもとかという極近しい人の死のことです。しかし、極近しい人の死は心中では死んでいないのです。人間と猿と同じとは言いませんが、死んだ子猿をその親猿がミイラになるまで抱きかかえているということは、死んだと思っていないのだから、二人称の死もないのです。

三人称の死とは、第三者、彼、彼女という人の死のことです。死は概念として有るだけであって親身として存在はしていないのです。自分とは関わりの無い死ですから、これも存在しないといえる死であります。

これでは、何人称であろうと死というものは存在しないということになってしまいます。身内の死を悲しまない者はいない、死が無いというのはおかしい、と誰しもがそう思うのでありましょうが、しかし、仏法真実は、悲哀という情念が確り凝びりついていても、あくまでも無死また無生なのです。その真理はいかにも冷徹であり、世間虚仮なんて言うのもそうであろうし、般若心経の不生不滅という言葉もそのことを言うのです。お釈迦様以来、代々の祖師方はそのことを伝え来ているのです。

では、人間は有史以来、死は有ると恐れ、そして悲しんで来ていますが、その悲哀を如何に克服し、どう自己確立して来たのでしょうか。解剖学者の養老猛氏は、三十年もかかって、仏縁というのか妙機というのか、二人称の死をめぐり忽然として索漠な悲愴感を克服し自己確立しました。氏は幼いころ亡くした父親を、四十歳くらいの頃ある日の電車の中で、突如と思い出し、涙が出て止まらなかったと言います。父親の葬式で遺族が皆、お別れをしている時に氏だけは悲しみと怖さが入り乱れ、どうしても父親の遺体に近づけなかったというのです。それ以来、人に挨拶も話しも出来ない性分になっていたのです。ところが、三十年近く経って、亡父への追慕の念に見舞われて暴流の涙し、それを転機に一人前の挨拶もでき、また人前で話すことも出来るようになったといいます。氏が言うには、その時はじめて父親にさよならが言えた、その出来事によって換骨奪胎したのだろうと。

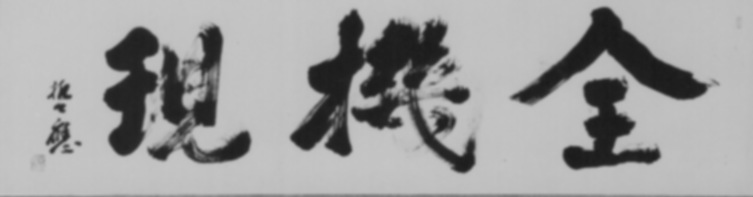

さよならが言えた事、決別を確認した事によって自己が完全に確立したのです。これはなにも父親を突き放したのではなく、心中に捻じれ住んでいた父親との撚りが戻り、父親の死を死として受け入れ昇華した自分をそこに獲得したのであります。父親と同死同生、更に言えば同行同修同証です。乖離していた二つの自己が一枚に修繕され、同時に亡霊じみたものが途端に雲散霧消し、大死一番、大活現成です。

養老氏の場合は特殊でしかも強烈な例としても、多かれ少なかれ人は皆それを持っているのであります。甲さんは毎日、御先祖を祀る仏壇を拝んでいたところ、ある日、突然、思い出したように、引き出しの奥に仕舞ってあった何代か前の先祖の朱印帳を取り出しました。それは坂東三十三所巡礼をした時のものでした。慕古の念に駆られ、先祖の願いに触発されたのだろうか、自分も巡礼の旅に出ました。そこで無上の安らぎを得たといいます。乙さんは親鸞聖人ゆかりの板敷山にただの観光で尋ねたところ、予期もせず感応し涙が出て来たというのです。これらの事例を考えると、子孫に託した父母・祖父母・曽祖父母・先祖代々の願いが連綿と受け継がれて来たようであり又、祖師の遺徳の為せる不思議というものであります。

『薪は薪の法位に住して前後ありといえども前後際断せり、灰は灰の法位にありて先あり後ありといえども前後際断せり、このゆえに不生といい不滅という、これ法輪のさだまれる仏転なり』、という道元禅師の言葉があります。灰の全機現、薪の全機現、死のときは死の全機現、生のときは生の全機現と沸沸と躍動するのであります。先祖の命がおわします神社仏閣の全機現、霊場祖師のたましい全機現というふうに、古墳、遺跡、数々の史跡等々にはただならぬ先祖の子孫繁栄という宿願が潜んでいるのであります。

2021.3.27 掲載